Nicolas, Thomas und ich (Wolfgang) haben am 31. Oktober 2018 an einem Webinar der INET YSI Finance, Law & Economics Working Group mit Heiner Flassbeck zum Thema Leistungsbilanzsalden innerhalb der Eurozone teilgenommen. Wir hatten Gelegenheit, Heiner Flassbeck einige Fragen aus unserer Perspektive zu stellen, beispielsweise zur Effektivität des von ihm geschaffenen „Makroökonomischen Dialogs“ bei der Koordination der nationalen makroökonomischen Politiken der Mitgliedsstaaten der Eurozone.

Ihr könnt Euch das webinar hier anschauen/anhören – dort runterscrollen bis 2018 oder diesen Direktlink nutzen.

Aus unserer Sicht beschreibt der ehemalige Koordinator der Eurogroup Working Group, Thomas Wieser, die Grenzen der Möglichkeiten makrooökonomischer Koordination innerhalb der Eurozone mithilfe gegenwärtig existierender europäischer Institutionen weitaus realistischer als Flassbeck, der zu glauben scheint, informelle, rechtlich nicht bindende und rechtlich nicht per Zentralgewalt durchsetzbare Vereinbarungen der Mitgliedsstaaten – oder gar unverbindliche Empfehlungen des Gremiums „makroökonomischer Dialog“ – würden hierfür genügen. Siehe Wiesers ca. 5-minütiges Statement hier:

Die Europäische Zentralbank stellt ihrem ECB Economic Bulletin 5/2019 lapidar fest: von den makroökonomischen Politikempfehlungen der EU an die Mitgliedsstaaten wurde von den Mitgliedsstaaten lediglich 5% (!) tatsächlich umgesetzt – 95% (!) so gut wie nicht. Zitat:

„Continued weak CSR implementation by Member States, including those with excessive imbalances, remains a challenge. In February 2019 the European Commission concluded that none of the 2018 CSRs for euro area countries had been “fully” implemented. “Substantial” progress was only visible for around 5% of the CSRs. The remaining 95% of policy recommendations had either not been implemented or, at best, had been implemented to “some” extent“. (zur Quelle)

Woran das liegt, hat Thomas Wieser kurz beschrieben: die Nationalstaaten haben eben ihre Souveränitätsrechte nicht an der Gardarobe abgegeben und können letztlich in vielen Fällen machen, was sie wollen, egal was die EU empfiehlt oder vorschreibt. Das liegt zum Teil an der Kompetenzverteilung zwischen EU und Mitgliedsstaaten, in existenziellen Fällen aber daran, daß selbst da, wo die Mitgliedsstaaten souveräne Rechte an die EU abgegeben haben, diese deren Einhaltung mangels Gewaltmonopols nicht durchsetzen kann. Denn die EU ist kein Staat, sondern – der bekannten Sprachregelung des deutschen Bundesverfassungsgerichts zufolge – lediglich ein Staatenverbund, der selbst keine staatliche Qualität hat. Einheitliche Handlungsfähigkeit in existenziellen Fragen kann so auf EU-Ebene nicht entstehen.

In einem juristischen Standardlehrbuch zum Europarecht hört sich das so an:

„In der souveränen Staatlichkeit der Mitgliedsstaaten liegt der Anspruch begründet, die Letztentscheidung über den Weg des Gemeinwesens zu treffen. Dies schließt eine grenzenlose und vorbehaltslose Anerkennung des Vorranganspruchs des EU-Rechts aus. Die obersten Gerichte der MSen haben sich vor dem Hintergrund ihrer Aufgabe, die nationalen Verfassungsordnungen zu schützen, daher nicht überall dem unbedingten Vorranganspruch des EuGH unterworfen. Nähme man diesen Anspruch wirklich ernst, könnte man den MSen kaum mehr Souveränität zuschreiben. Insofern verwundert es nicht und ist es im Grundsatz konsequent, wenn jedenfalls einige MSen weiterhin Grenzen ziehen, jenseits derer sie der eigenen Verfassungsordnung Vorrang vor dem EU-Recht einräumen. Zwischen der EU-Ordnung und den nationalen Ordnungen besteht insofern eine politische Schwebelage; rechtlich ist die Souveränität bei den Mitgliedsstaaten verblieben. Der Versuch einer Verwischung des Souveränitätsbegriffs („geteilte Souveränität“ etc.) ändert daran nichts und ist häufig europapolitischen Motiven geschuldet.“ (Oppermann/Classen/Nettesheim 2016, Europarecht, München: C.H. Beck, S. 150)

Eine Erstemester-Einführung in die Rechtswissenschaft wird noch deutlicher:

„Die EU entspricht weiterhin nicht dem Typ des Völkerrechtssubjekts Staat. Man kann zwar mit guten Gründen behaupten, daß die Kriterien des Staatsgebiets und Staatsvolks bereits auf Unionsebene erfüllt sind. Das rechtfertigt jedoch allenfalls die Annahme von Para-Staatlichkeit, aber eben nicht von souveräner Staatlichkeit. Die für die Staatlichkeit letztlich ausschlaggebende Staatsgewalt muss in ihrer Substanz den Mitgliedstaaten verbleiben. Beim existenziellen Konflikt setzt sich die Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten durch. Der existenzielle Konflikt ist gegeben, wenn die Mitgliedstaaten Rechtsakte der Union befolgen sollen, die sie für unionrechtswidrig, verfassungswidrig oder existenzgefährdend halten. Dann kommt es auf die Möglichkeit der Nullifikation und Sezession an.“ (Kühl/Reicholdt/Ronellenfitsch 2011: Einführung in die Rechtswissenschaft. München: C.H. Beck, S. 268)

Eine Sezession haben wir mit dem Brexit bereits erlebt. Zwar haben die Mitgliedsstaaten unterschiedlicher Gruppen innerhalb des per völkerrechtlichem Vertrag begründeten, „bestenfalls para-staatlichen“ (Kühl/Reicholdt/Ronellenfitsch 2011, 269-271) Staatenverbunds EU per völkerrechtlichem Vertrag Teile ihrer souveränen Hoheitsrechte an eine supranationale europäische Instanz abgegeben. So haben die Mitgliedsstaaten der Eurozone ihre Währungshoheit und das souveräne Recht auf eine eigenständige nationale Geldpolitik aufgegeben und der europäischen Zentralbank übertragen; die Mitglieder des Schengenraums haben ihre souveräne Grenzhoheit gegenüber den anderen Mitgliedsstaaten des Schengenraums aufgegeben.

Entscheidet sich aber ein Mitgliedsstaat, ein solches völkerrechtliches Abkommen wieder zu verlassen, kann die EU ihn letztendlich nicht daran hindern. Hierzu braucht man nur die katalonischen Separationsbemühungen gegenüber Spanien mit dem Brexit zu vergleichen: die spanische Regierung in Madrid schickte die spanische Polizei nach Barcelona, um das verfassungswidrige Unabhängigkeitsreferendum Kataloniens zu unterbinden; eine europäische Verfassung oder gar eine europäische Polizei, die Brüssel nach London schicken könnte, gibt es nicht einmal. Anders als in einem Bundesstaat verbleibt in einem Staatenbund – wie auch dem engen Staatenverbund der EU – jedem Mitgliedsstaat das Recht auf Sezession. Daß das auf globaler Ebene mit völkerrechtlichen Verträgen nicht anders ist – auch deren Einhalten kann nicht von einer Zentralinstanz durchgesetzt, sondern nur von anderen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft mit Sanktionen beantwortet werden – lernt nicht nur jeder Jurastudent im ersten Semester und ist regelmäßig jeder Tageszeitung zu entnehmen, sondern hat kürzlich auch die Neue Züricher Zeitung sogar in allgemeiner Form recht lapidar bemerkt.

Anders als ein Bundesstaat gegenüber seinen teilsouveränen Gliedstaaten hat nämlich die EU letztlich – mangels Gewaltmonopol, das ihr erst Staatlichkeit verleihen würde – keine Handhabe, EU-Recht gegenüber den MSen zuverlässig durchzusetzen. Sie kann ein Vertragsverletzungsverfahren vor dem EuGH einleiten – mit anschließender Geldstrafe oder Sanktionen (siehe dazu Oppermann/Classen/Nettesheim, a.a.o., S. 201f.). Erfüllt der MS weiterhin EU-Recht nicht, kann er dazu – anders als ein privatrechtlicher Vertragspartner, gegen den zwangsvollstreckt werden kann, wenn er nicht pünktlich wie vereinbart leistet – nicht gezwungen werden. Anders regelt das Grundgesetz das für den Bundesstaat BRD: hier ist nicht nur Bundesrecht dem Landesrecht übergeordnet (Art. 30 GG), sondern auch ein Bundeszwang vorgesehe. Art. 37 Abs. 1 GG legt fest (Zitat): „Wenn ein Land die ihm nach dem Grundgesetze oder einem anderen Bundesgesetze obliegenden Bundespflichten nicht erfüllt, kann die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates die notwendigen Maßnahmen treffen, um das Land im Wege des Bundeszwanges zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten.“ Zwar musste bisher von dieser Möglichkeit noch nie Gebrauch gemacht werden. Im Falle einer versuchten Sezession eines Bundeslands könnte der Bund aber aufgrund dieser Regelung prinzipiell ähnlich handeln, wie es die spanische Regierung im Fall der kalalonischen Separationsbewegung getan hat.

Der Verlauf der Vertragsverletzungsverfahren gegenüber Polen und Ungarn in der Frage der Verteilung der Flüchtlinge und gegenüber Polen in der Frage seines Verfassungsgerichts dürfte auch praktisch zeigen, wie zahnlos die Durchsetzungsmöglichkeiten der EU im Fall existenzieller Interessenkonflikte zwischen EU und MSen tatsächlich sind.

Und auch der Verlauf des seit 2011 mit dem „Sixpack“ möglichen gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewichtsverfahrens gegenüber Deutschland und seinen permanenten Leistungsbilanzüberschüssen zeigt, daß die EU-Kommission hier trotz mehrerer Anläufe praktisch gar nichts gegenüber Deutschland erreicht hat. Auch die Ermahnungen des IWF blieben folgenlos. Nicht viel besser sieht es mit den Versuchen aus, eine EU-weite Finanztransaktionssteuer und eine EU-weite Digitalsteuer zu etablieren.

Immer wieder scheitern diese Versuche an einem ‚collective action problem‚ (ein Phänomen, das wir mit Stützel ‚Konkurrenzparadoxon‘ nennen): anders als ein föderaler Bundesstaat gegenüber seinen teilsouveränen Gliedstaaten kann die EU kann nicht rechtswirksam unterbinden, daß einzelne Mitgliedsstaaten sich durch Alleingänge Vorteile auf Kosten aller anderen Staaten verschaffen. So ist es der EU bisher nicht gelungen, die Steueroasen Irland oder Luxemburg zu schließen. Auch die Wahrscheinlichkeit, daß die laufende Initiative zu einer globalen Mindeststeuer von 15% durchgesetzt werden kann, ist nicht sehr hoch.

Für Stützel wären solche zwischenstaatlichen Konkurrenzparadoxa mit „schlechten“ Ergebnissen, bei denen einzelne Staaten (wie Irland als Steuerfluchtparadies für multinationale Konzerne) sich auf Kosten der anderen Vorteile verschaffen („beggar thy neighbor“) können, eine Spielart „Marx’scher Konkurrenzparadoxa“. Diese unterschied er klar von klassischen Konkurrenzparadoxa (Verfolgen von Einzelinteressen führt zu besserer Versorgung des Ganzen) und Kreislaufparadoxa (z.B. Sparparadox), vgl. zusammenfassend R.D. Grass/W. Stützel: VWL – eine Einführung auch für Fachfremde. München: Vahlen 1988, S. 156-166; genauer W. Stützel (1953): Paradoxa der Geld- und Konkurrenzwirtschaft. Aalen: Scientia 1979, S. 375-408. Auch darüber, wie allein solche Paradoxa nachhaltig überwunden werden können, machte er sich keine Illusionen:

„Die Marx’sche Analyse des Konkurrenzparadoxons im Arbeitszeitfall liefert wirtschaftstheoretisch und wirtschaftspolitisch das Schulbeispiel eines Falles, in dem das konkurrierende Zusammenspiel der Wirtschaftenden „schlechte“ Situationen erzeugt, deren Verbesserung grundsätzlich weder durch einfach moralische Besserung der Einzelnen, noch durch entsprechende Übernahme von Verantwortung durch Führer konkret überschaubarer menschlicher Gruppen geleistet werden kann. Solche fatalen Prozesse können nur durch Globalmaßnahmen über den Gesamtbereich jeweils unmittelbar miteinander konkurrierender Wirtschafter gesteuert werden.“ (W. Stützel: Paradoxa der Geld- und Konkurrenzwirtschaft, Aalen 1979, S. 395)

Und um das zu unterstreichen, zitiert er Marx aus dem 8. Kapitel des „Kapital“:

„Zum Schutz gegen die Schlange ihrer Qualen müssen die Arbeiter … als Klasse ein Staatsgesetz erzwingen, ein übermächtiges gesellschaftliches Hindernis, das sie selbst verhindert, durch freiwilligen Kontrakt mit dem Kapital sich und ihr Geschlecht in Tod und Sklaverei zu verkaufen.“ (W. Stützel: Paradoxa … , Aalen 1979, S. 376; er zitiert Karl Marx: Das Kapital. Erster Band: Der Produktionsprozess des Kapitals. Kap. 8: Der Arbeitstag. MEW 23, online hier)

Insofern erscheint Flassbecks Vorstellung, die makroökonomische Koordination der nationalen Wirtschaftspolitiken der MSn durch zentral durchgesetzte Koordination auch noch der Lohnstückkostenentwicklung – die ja dafür auch noch den nationalen Tarifpartnern der MSn aus den Händen genommen werden müsste – erreichen zu können, als in rechtlicher Unwissenheit wurzelnde gefährliche utopische Naivität. Flassbeck war ein Mitkonstrukteur der Eurozone.

Die bisherigen Mißerfolge der OECD, Steuerflucht multinationaler Konzerne einen Riegel vorzuschieben oder das Schicksal der 2008 noch vollmundig von den G20 angekündigten Finanztransaktionssteuer, die sang- und klanglos ohne jede Umsetzung verschwunden ist (innerhalb der EU ebenfalls) demonstrieren, daß auch auf OECD-Ebene diese mangelnde Durchsetzbarkeit verbindlicher supranationaler Regeln gegeben ist.

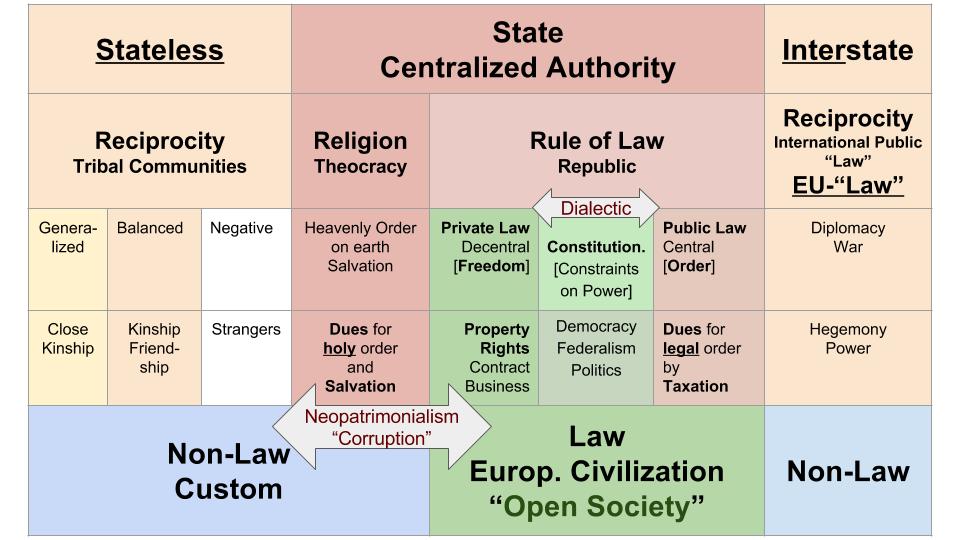

Es ist also auch für Ökonomen wichtig, sich der Unterschiede zwischen informellen persönlichen Vereinbarungen ohne Staat und Vertrag (Reziprozität), nationalstaatlich durchsetzbarem Privatrecht (Vertragsrecht), durchsetzbarem nationalen öffentlichem Recht und nicht von einer supranationalen zentralen, selbst an Recht gebundenen Gewaltinstanz durchsetzbaren völkerrechtlichen „Verträgen“ zwischen Staaten (wie dem Vertrag von Bretton Woods, dem EU-Vertrag EUV und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union EUAV) klar bewußt zu sein. Darauf soll das Set grundlegender Unterscheidungen verweisen, auf dem wir unser politökonomisches Modell von vorneherein aufbauen:

Wer sich hier mehr Klarheit verschaffen möchte, dem empfehlen wir Johann Brauns ‚Einführung in die Rechtswissenschaft‚, zur Rechtsanthropologie (linkes Feld ‚Reciprocity‘) die ersten 4 Kapitel in Uwe Wesels ‚Geschichte des Rechts‚ und Marshall Sahlins‘ klassischen wirtschaftsethnologischen Aufsatz ‚On the Sociology of Primitive Exchange‘ (Kapitel 5 in seinem Buch ‚Stone Age Economics‘, z.B. hier abrufbar). Einen guten Einblick in die Unterschiede zwischen nationalem Recht und internationalem sogenannten Recht vermittelt auch jede Standardvorlesung zum öffentlichen Recht, wie diese von Bruno Binder.

Warum aber funktionierte dann das ja auch lediglich auf völkerrechtlichen Verträgen („international public law“, nach E.A. Hoebel mangels zentraler durchsetzender Gewaltinstanz „primitive law on the global level“) beruhende Bretton-Woods-System immerhin für fast 30 Jahre leidlich gut, bevor es 1973 zusammenbrach? Weil der damalige Hegemon es durchsetzte – und in seinem Interesse gestaltete (weswegen der Keynes-Plan – der Plan des abtretenden Hegemonen Großbritannien – abgelehnt und der White-Plan des frischgebackenen Hegemonen USA umgesetzt wurde). Aus dieser Weltordnungsrolle ziehen sich die USA aber immer weiter zurück, und ähnlich wie in den 1930er Jahren, als sich das britische Empire als Weltmacht zurückgezogen hatte, aber noch kein Nachfolger bereit war (Aspiranten waren die USA, Deutschland und das seit 1917 kommunistische Russland), entsteht ein internationales Machtvakuum und internationale Unordnung. Handelskriege und Abwertungswettläufe sind weitere Parallelsymptome der beiden Parallelkrisen (siehe z.B. Peter Temin/David Vines 2013: The Leaderless Economy).

In der Eurozone haben wir das Problem, daß es eben zwischen dem Hegemonenduo Deutschland und Frankreich Interessenkonflikte und Konkurrenzparadoxa gibt, die ein kraftvolles gemeinsames Handeln immer wieder ausbremsen.

Aber auch die blinden Flecken, die unnötigerweise entstehen, wenn Ökonomen und Juristen sich gegenseitig ignorieren und nicht verstehen, und noch dazu das Phänomen der Macht ignorieren, haben hier ganz praktisch und auf gefährliche Weise zu dysfunktionalen Institutionen geführt. Stützel hatte diese Gefahren schon 1952 erkannt – dies scheint bei Flassbeck, der sich ja auf Stützel beruft, aber nie angekommen zu sein:

„Die herrschende Spezialisierung der Wirtschaftstheorie, Privatrechtslehre und Staatslehre birgt große Gefahren. Die zunächst am äußerlichsten erscheinende Gefahr ist, daß die isolierte Erarbeitung der Grundlagen der drei Gebiete zur Entwicklung unterschiedlicher Terminologien führt. Jedoch hat schon dies, was zunächst als Äußerlichkeit erscheinen mag, bedeutende Konsequenzen. Die nachträgliche Verbindung der drei Gebiete wird dadurch in so hohem Maße erschwert, daß sie gewöhnlich völlig unterbleibt oder sich aber auf die bloße Erwähnung, Benennung und Ergänzung des in einem der Zweige Erarbeiteten durch die Vertreter der anderen Zweige beschränkt.

Der Rechtspolitik und Wirtschaftspolitik, die ja auf die Ergebnisse aller drei Disziplinen gleichermaßen angewiesen sind, bleibt danach häufig keine andere Möglichkeit, als sich im günstigeren Fall eklektizistisch jeweils ad hoc die von ihnen benötigten wissenschaftlichen Ergebnisse zusammenzusuchen, im ungünstigeren Falle aber sich denjenigen Versuchen der Zusammenschau der Probleme aller drei Disziplinen auszuliefern, die abseits der Fachwissenschaften von Historikern oder gar Journalisten ihnen als Konzeptionen gesellschaftlicher Ordnungen angeboten werden. Mag auch die politische Praxis immer wieder in dieser Weise eine überschauende Betrachtung der Probleme aller drei Disziplinen gebieten, so bleibt doch unter diesem Verfahren des „getrennt Marschieren, vereint Schl agen“ der Zusammenhang der drei Problembereiche unsystematisch. Insbesondere kann bei einer Reihe prinzipiell gleichartiger Probleme der verschiedenen Zweige schon wegen der unterschiedlichen Terminologie diese Gleichartigkeit überhaupt nicht erkannt werden. Dazu tritt aber noch, daß häufig von dem einen Zweig Ergebnisse der anderen Zweige in kraß simplifizierender Weise übernommen werden.“ (Wolfgang Stützel: Preis, Wert und Macht. Analytische Theorie des Verhältnisses der Wirtschaft zum Staat. Aalen: Scientia Verlag 1972, S. 65f. – Nachdruck von Stützels 1952 verfaßter Dissertation)

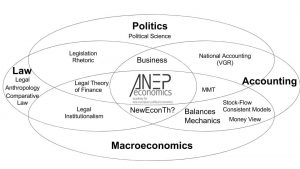

Daher halten wir es für sinnvoll, diese Bereiche von vorneherein systematisch einzubeziehen und zu integrieren:

Wie genau? Siehe unsere Einführung hier.

Was heißt das nun für die Eurozone und die EU? Die übliche Kritik an der EU ist, sie sei zu zentralistisch und undemokratisch – und müsse „demokratisiert“ (Varoufakis) oder gleich komplett abgeschafft (neue Rechte) werden. Oben haben wir gesehen, daß gleichzeitig auch das genaue Gegenteil der Fall ist: es fehlt an zentraler Entscheidungs-, Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit, um die Eurozone zum funktionieren zu bringen – und an vernünftiger makroökonomischer Politik. Für eine Bundesrepublik Europa wäre also beides nötig: (1) Zentralisierung und Monopolisierung von Gewalt auf gesamteuropäischer Ebene, die aus den Mitgliedsstaaten einer Union teilsouveräne Gliedstaaten einer föderalen Republik – analog den Bundesländern innerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder den 52 Staaten der United States of America – machen würde. Und (2) Dezentralisierung und Teilung der gesamteuropäischen Staatgewalt durch die republikanischen Grundprinzipien echter Volkssouveränität, echter Gewaltenteilung, und einer föderalen inneren Struktur.

Doch hier zeigt sich eine Schwierigkeit im Bauen demokratischer Staaten: ihre innere Struktur ist widersprüchlich: Staatlichkeit setzt ein zentrales Gewaltmonopol voraus; dies ist eine Vorbedingung für eine demokratische Regierung, denn Demokratie ist eine Staatsform. Demokratische und rechtsstaatlichen Prinzipien schwächen dann aber dieses Gewaltmonopol wieder, indem sie es teilen (Gewaltenteilung) und dem dezentralen Willen aller freien Bürger unterwerfen (Volkssouveränität) und auch den Staat selbst und seine Verwaltung ans Recht binden (Rechtsstaatsprinzip). Einerseits müssen also Gewalt und Souveränität zentralisiert werden, andererseits dann aber auch wieder geteilt und dezentralisiert. Doch genau auf dieser widersprüchlichen Struktur – die schwer herzustellen ist und deren reale Entstehungsgeschichte auf der Ebene der europäischen Nationalstaaten wir Europäer größtenteils vergessen haben – basiert der Erfolg bürgerlich-demokratischer Rechtsstaaten.

Edmund Burke hat das sich daraus ergebende Dilemma in seinen Anmerkungen zur französischen Revolution sehr schön auf den Punkt gebracht:

“To make a government requires no great prudence. Settle the seat of power, teach obedience, and the work is done. To give freedom is still more easy. It is not necessary to guide; it only requires to let go the rein. But to form a free government, that is, to temper together these opposite elements of liberty (*Privatrecht, Demokratie) and restraint (*Öffentliches Hoheitsrecht, Privatrechtsdurchsetzung per Zwangsvollstreckung) in one consistent work, requires much thought, deep reflection, a sagacious, powerful, and combining mind.” (Edmund Burke: Reflections on the Revolution in France)

Wurden solche Staaten in der realen Geschichte jemals über einen Rousseau’schen „Gesellschaftsvertrag“ geschaffen – denn das ist ja das Ideal, das uns heutigen Europäern für einen europäischen Bundesstaat vorschwebt, und an dem wir die 2005 in Frankreich und den Niederlanden gescheiterten Volksabstimmungen über eine europäische Verfassung orientiert hatten? Georg Jellinek, dessen Drei-Elemente-Lehre bis heute jeder Jurastudent im 1. Semester als 1×1 der Staatstheorie lernen muß, und der für seinen Klassiker „Allgemeine Staatslehre“ die Entstehung und Entwicklung von Staaten vergleichend analysiert hat, kommt zu dem lapidaren Schluß:

„Die Vertragstheorie als Lehre vom primären geschichtlichen Entstehungsgrund des Staates ist bei dem Mangel jeglicher historischer Basis vom Standpunkte heutiger Wissenschaft nicht ernstzunehmen.“ (Georg Jellinek 1914: Allgemeine Staatslehre. Berlin: 3. Aufl. Häring, S. 214)

Jellinek sortiert sie daher als nach bereits erfolgter Staatsformierung nachgeschobene Staatsrechtfertigungslehre ein; die Formierung der modernen Nationalstaaten war zu Rousseaus Zeiten bereits abgeschlossen. Realistischere Theorien der Staatsformierung finden wir in der Frühphase des Entstehens der modernen europäischen Nationalstaaten, etwa bei Jean Bodin, dem Begründer des modernen Souveränitätsbegriffs – ein Name, der heute im Kontext der europäischen Einigung so gut wie nie auftaucht. Doch auch die aktuelle empirische vergleichende Föderalismusforschung kommt hier zu recht eindeutigen Ergebnissen:

„It is … notable that the single most important area that has been identified as the critical factor in the origins of both confederations and federations has been defence and security. In his masterly historical survey of confederations that briefly sketched out the theory and practice of federal unions in Switzerland (1291-1798; 1815-48), the Unites Provinces of the Netherlands (1579-1795), Germany (1815-66) and the USA (1781-89), Murray Forsyth has confirmed that the ‘classic confederation is basically a unity capable of waging war’.“ (Michael Burgess 2006: Comparative Federalism, London/New York: Routledge, S. 76)

Dies war auch in den Anfängen der heutigen EU nach dem 2. Weltkrieg nicht anders. Hier ging es nicht zuletzt um einen von den USA angetriebenen kräftebündelnden Zusammenschluss gegen die kommunistische Bedrohung durch Stalins Sowjetunion (kalter Krieg), wie – neben vielen anderen, die die EU von außen beobachten – z.B. auch Benn Steil vom Council on Foreign Relations in seinem Buch über den Marshallplan herausgearbeitet hat (hier zusammengefaßt). Mit dem Zusammenbruch des Sozialismus nach 1989 jedoch begann die EU zu „wuchern“, expandierte womöglich zu schnell und zu unüberlegt, auf der Basis siegestrunken-hurraliberaler marktfundamentalistischer, aber unrealistischer Wirtschaftstheorie, die den Vertrag von Maastricht prägte. Dennoch war es aus damaliger Sicht richtig, die osteuropäischen Staaten, die nach 1945 Teil des Sowjetimperiums geworden waren, zu ihrer neugewonnenen Unabhängigkeit zu beglückwünschen und die Arme für ihre Rückkehr in die Gemeinschaft der freiheitlich-bürgerlichen europäischen Staaten zu öffnen, die sie während der kommunistischen Sowjetherrschaft so lange ersehnt hatten. Doch führte der liberale Überschwang nach erstem Jubel und ersten von US-Ökonomen empfohlenen schocktherapeutischen Transformationsversuchen schnell zu einer Ernüchterung, und dann auch im Westen zu den für zu deregulierte Marktwirtschaften immer wieder typischen Problemen und Exzessen, die den Gegenpol Staat wieder auf den Plan rufen. Die Finanzkrise ab 2008 und die anschließende Eurokrise sowie die schon 2005 sichtbar werdende demokratische Rezession führten in Westeuropa schließlich zu einem unsanften Aufwachen aus der marktfundamentalistisch-libertären Trance der 1990er Jahre.

Francis Fukuyama, der 2011 und 2015 seine große zweibändige global vergleichende Untersuchung zur Entstehung und Entwicklung des Staats als Institution veröffentlicht hat (Band 1: „Origins of Political Order“ Band 2: „Political Order and Political Decay„) und dort auf ganz breiter Grundlage die Frage zu beantworten versucht, wie man zu einem so paradiesischen modernen Staat wie dem heutigen Dänemark kommt, kommt dort zu dem Schluss:

“Why, in the early 21st century, are some countries, like Germany, characterized by modern, relatively uncorrupt state administrations, while countries like Greece and Italy are still plagued by clientelistic politics and high levels of corruption? And why is it that Britain and the United States, which had patronage-riddled public sectors during the nineteenth century, were able to reform them into more modern merit-based bureaucracies?

The answer as we will see is in some respects discouraging from the standpoint of democracy. The most modern contemporary bureaucracies were those established by authoritarian states in their pursuit of national security. This was true, as we saw in Vol. 1, of ancient China; it was also true of the preeminent example of the modern bureaucratic rule, Prussia (later to become the unifier of Germany), whose weak geopolitical position forced it to compensate by creating an efficient state administration. On the other hand, countries that democratized early, before they established modern administrations, found themselves developing clientelistic public sectors. The first country to suffer this fate was the United States, which was also the first country to open the vote to all white males in the 1820s. It was also true of Greece and Italy, which for different reasons never established strong, modern states before they opened up the franchise.

Sequencing therefore matters enormously. Those countries in which democracy preceded modern state building have had much greater problems achieving high quality governance than those that inherited modern states from absolutist times.” (Fukuyama 2014, Political Order & Political Decay, 29-30)

Es erscheint paradox, daß gut und relativ unkorrupt funktionierende Demokratien sich eher aus zentralistischen, absolutistischen als aus früh demokratisierten Staaten entwickelt haben sollen. Und doch ist dies ein eindeutiges Ergebnis von Fukuyamas breiter Untersuchung.

Solche auf den ersten Blick paradoxe, auf den zweiten Blick jedoch einleuchtenden Einsichten werfen vielleicht etwas mehr Licht darauf, wo – jenseits der üblichen, mit gutgemeintem moralischen Impetus vorgetragenen Positionen – einige der eigentlich zentralen (aus guten Gründen normalerweise ungenannten und deshalb vielen nicht klar bewußten) Entwicklungsprobleme von Eurozone und EU liegen könnten. Welcher Europäer erinnert sich schon gern an die Phase der Formierung der europäischen Nationalstaaten im 17. Jahrhundert- von den Konfessionskrigen über den 30jährigen Krieg bis 1945 ein Zeitalter innereuropäischer und kolonialer europäischer Dauerkriege mit kurzen Erholungspausen (Charles Tillys „war makes the state, and the state makes war“), in dem u.a. auch die größten Völkermorde der gesamten Geschichte stattfanden? Genau dieses Zeitalter will man mit der EU ja gerade überwinden.

Diese Einsichten sind zwar auch EU-Officials nicht völlig unbekannt, wie z.B. Frans Timmermans‘ Äußerungen hier andeuten. Sie werden aber verständlicherweise im politischen Tagesgeschäft nicht an die große Glocke gehängt, sondern verständlicherweise eher durch zweckoptimistische EU-Werbeaussagen ersetzt, die – wie der Historiker Timothy Snyder oft beschrieben hat – auch einen EU-Gründungsmythos einschließen. Und prinzipiell ist es ja auch richtig, daß man mehr an die Zukunft als an die Vergangenheit denken sollte – allerdings nicht, ohne aus dem Erfahrungsschatz der Vergangenheit zu schöpfen und diesen für realistische und sinnvolle Zielsetzungen und Zukunftspläne zu nutzen.

Anders als die EU-feindlichen Neonationalisten und Flassbeck, der informelle Einigungen für ausreichend hält, um die nationalen Wirtschaftspolitiken der Euro-Mitgliedsstaaten zu koordinieren, sind wir der Meinung, daß zwischenstaatliche Konkurrenzparadoxa mit ‚bestenfalls para-staatlichen‘ EU-Institutionen nicht in den Griff zu bekommen sind. Wir meinen, daß dafür weitere Integrationsschritte mit dem Ziel einer europäischen Bundesstaatlichkeit für eine Selbstbehauptung Europas in einer sich stark verändernden globalen Welt unverzichtbar sind. Und dafür ist in erster Linie, da stimmen wir mit Dieter Grimm überein, eine klare Zielvorstellung mit überzeugender Begründung nötig. Gemeinsame europäische Grenzsicherung und eine gemeinsame europäische Armee, die qua innereuropäischem Nachwuchsmangel wohl unausweichlich nur noch eine mit außereuropäischen Jünglingen besetzte Söldnerarmee wie die des imperium romanum in seiner Spätphase werden kann, sind dafür notwendige Bedingungen (siehe dazu den globalen Überblick über Durchschnittsalter sowie die Altersstruktur von Europa und Afrika). Schaut man auf die demographische Entwicklung südlich und östlich des Mittelmeers, dann sieht man: es könnte vor allem auch der äußere Druck auf Europa werden, der aus diesen youth-bulge-Regionen in den nächsten Jahrzehnten kommen wird, der die Notwendigkeit gemeinsamer europäischer Staatlichkeit bewußter machen wird.

Der Rückzug der USA aus Syrien, der möglicherweise mittelfristig von einem schrittweisen Rückzug aus der NATO und einem neuen Isolationismus der strauchelnden Weltmacht gefolgt werden könnte, verstärkt diese Notwendigkeit ebensosehr wie die Erkenntnis, daß sich in den ehemaligen Kolonien längst (und aus verständlichen Gründen) ein antiwestlicher, revanchistischer Diskurs entwickelt hat und wächst, was – wie von den Nachdenkseiten dokumentiert – der späte Zbigniew Brzezinski gegen Ende seines Lebens noch klar bemerkt hat (siehe hier, ab dem per Suchfunktion zu findenden Satz, „Fünftens sollten wir den jüngst politisch in Aufruhr geratenen Massen der nicht-westlichen Welt besondere Aufmerksamkeit widmen.“).

Die enormen Schwierigkeiten, die ein solcher Integrationsschritt zu überwinden hat, faßt Martin van Creveld hier treffend und ironisch zusammen.

Georg Jellinek beschließt in seinem 1905 veröffentlichten Klassiker „Allgemeine Staatlehre“ seine Untersuchungen verschiedener Formen von Staatenverbindungen mit folgenden Worten:

„Betrachtet man die Staatenverbindungen politischer Art nach ihrer historisch-politischen Seite, so ergibt sich, daß ihre einzige gesunde und normale Form der Bundesstaat ist. Völkerrechtliche Staatenverbindungen sind mit dem unsicheren Wesen behaftet, das allen völkerrechtlichen Vereinbarungen politischer Natur anhaftet. Staatenbünde sind nach außen und innen schwach, die politisch dauerhafteren Realunionen hingegen fortwährend inneren, auf Lösung des Bundes hinzielenden Streitigkeiten ausgesetzt. Die anderen völkerrechtlichen Verbindungen jedoch sind ihrer ganzen Tendenz nach vorübergehender Art; sie führen entweder zum Einheitsstaate oder zur Wiederauflösung des Verbandes. Der Staatenstaat ist für die Gegenwart keine normale Bildung mehr, sondern, wie die neueste Geschichte des türkischen Reiches lehrt, ein Stadium im Zersetzungsprozesse eines zerfallenden Staatswesens.

Der Bundesstaat hingegen vermag die dauernde Form für die Gestaltung des gemeinsamen Lebens einer Nation oder einer durch gemeinsame Schicksale verbundenen Mehrheit von Bruchteilen verschiedener Nationen abzugeben. Namentlich ein großes Reich wird sich leichter in föderalistischer Form als in der eines, wenn auch noch so dezentralisiert gestalteten Einheitsstaats kräftig entfalten können. Deshalb ist dem Bundesstaate noch eine große Rolle in der künftigen Gestaltung der zivilisierten Staatenwelt vorbehalten. Heute bereits ist er die herrschende Form auf dem amerikanischen Kontinente. Aber auch das britische Reich wird auf die Dauer seine Kolonien nur bewahren können, wenn es imstande ist, den Gedanken der Imperial Federation zu verwirklichen, während es heute bereits politisch, wenn auch nicht juristisch den Charakter eines überdies sehr losen Staatenbunds trägt. Die germanische Welt, der schon jetzt die führende Stelle in dem gesamten Staatensystem zusteht und in Zukunft noch in höherem Grade zustehen wird, ist geschichtlich darauf angewiesen, den Bundesstaat zur normalen Form des politischen Daseins ihrer Völker zu erheben. Es sind gegenwärtig nur kleinere germanische Staatswesen, wie die Niederlande und Dänemark, die nicht bundesstaatliche gestaltet wären oder einer solchen Gestaltung zustrebten. Norwegen hat zwar das Band gelöst, das es bisher an Schweden knüpfte, doch ist eine engere Verbindung der nordischen Staaten der Zukunt vorbehalten. Verwirklicht ist der föderalistische Gedanke bereits im Deutschen Reiche, der Schweiz und der nordamerikanischen Union, während England seine germanischen Kolonien zu werdenden Staaten und künftigen Bundesgliedern heranzuziehen sucht. Mit dem Fortschritte der föderalistischen Staatsidee wird auch die Stellung der selbständigen Mittel- und Kleinstaaten im Laufe der Zeiten verändert werden, da sie genötigt sein werden, sich dereinst größeren Ganzen einzugliedern. Dadurch allein kann auf die Dauer ihr Dasein garantiert werden. Denn das ist der ungeheure Vorzug, den ein kleiner Staat durch den Eintritt in einen Bundesstaat gewinnt, daß sein bis dahin unsicheres Dasein nun gegen jeden Angriff von außen dauernd garantiert ist. Ein Bundesstaat kann sich zwar durch Entstaatlichung aller seiner Glieder in einen Einheitsstaat verwandeln, er kann aber nicht einen einzelnen Staat wider seinen Willen seiner Existenz berauben. Das ist, wenn auch rechtlich nicht unmöglich, doch politisch so gut wie ausgeschlossen, was, wie schon erwähnt die amerikanische Union deutlich gelehrt hat, die sich nach Niederwerfung der Rebellenstaaten im Sezessionskriege schließlich genötigt sah, diese unversehrt wieder in ihren Bund aufzunehmen.“ (Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Leipzig 1905, S. 785ff)

Und das sollte uns doch auch im heutigen Jahr 2019, 115 Jahre nachdem Georg Jellinek das obige geschrieben hat, im Hinblick auf die EU zu denken geben: denn nicht nur deren „Demokratiedefizit“ (also eine mangelnde DEzentralisierung von Entscheidungsprozessen) ist problematisch, es fehlt auch das glatte Gegenteil davon: nämlich zentralisierte europäische Staatsgewalt, Rechtsdurchsetzungsmacht und damit einheitliche Handlungsfähigkeit auf europäischer Ebene sowohl nach innen gegenüber den Mitgliedsstaaten als auch nach außen hin in einer europäischen Außen- und Migrationspolitik. Die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre führte zu einer Krise des internationalen Systems, das fixe Wechselkurssystem des Goldstandards brach zusammen, es gab Abwertungswettläufe und schließlich einen Weltkrieg. Erst danach wuchs das Bewußtsein für die Notwendigkeit supranationaler Institutionen wieder: die Gründung von UN, IWF, Weltbank und der ersten Institutionen der heutigen EU fiel in die unmittelbare Nachkriegszeit.

Vielleicht wird ja die Krise dieser Nachkriegsordnung, dieses internationalen Systems und der EU, die spätestens 2008 mit der Finanzkrise begann und deren Nachwirkungen bis zum heutigen Handelskrieg zwischen den USA, China und Europa reichen, längerfristig das Bewußtsein für eine internationale Ordnung und supranationale Institutionen wieder stärken. Zu wünschen wäre das aus unserer Sicht unbedingt, und für Europa geht es dabei um die existenzielle Kernfrage, ob es sich als alternde Zivilisation in einer global stark veränderten Welt, in der es einen immer kleiner werdenden Teil der Weltbevölkerung stellt und in der andere Machtzentren in Asien und weiteren Schwellenländern entstanden sind, weiter selbst behaupten kann. In jedem Fall scheint uns, daß die EU und ihre Mitgliedsstaaten die gegenwärtige ‚demokratische Rezession‘ und die Wiederkehr zentralisierterer Regierungsformen ebenfalls zur Stärkung europäischer Institutionen – auch gegenüber den Mitgliedsstaaten – nutzen sollte, wohl wissend, daß diese natürlich nur sehr ungern souveräne Rechte an die europäische Ebene abtreten, wenn das nicht unbedingt nötig ist.

Denn ‚äußere‘ Bedrohungen für die EU bestehen heute zwar nicht mehr so sehr in Form militärischer Expansion anderer Nationalstaaten oder Imperien, aber eben auch in transnationalen Konzernen, die durch profit shifting die Steuerbasis derjenigen Länder, in denen sie aktiv sind, aber kaum Steuern zahlen, legal unterminieren (siehe dazu auch diesen Blogartikel von uns). Innerhalb der EU z.B. sind Irland und Luxemburg bekannte Steueroasen, gegen die die EU wirksamer vorgehen können müßte – hier müssen wir weiter beobachten, wie weit EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager mit ihren Aktivitäten gegen Apple, Google, Amazon und andere Multinationals kommt und inwieweit dies zu ausreichenden Regelungen führen kann. Etwas optimistischer stimmt uns, daß jetzt (Okt. 2020) auch das US-Repräsentantenhaus in einem 400-seitigen Bericht jetzt den Monopolmachtmißbrauch der ‚big four‘ klar benannt und staatliche Gegenmaßnahmen gefordert hat (siehe z.B. hier).

Siehe hierzu auch:

Nicolas Hofer 2017: „Freedom, the Law and The State: A Comparative Sketch of three Core Institutions of Open Societies with a view to the Future of European Integration“ (hier zum download: Präsentation, Paper);

Einführend unseren Legal Institutionalism – Artikel.

Eine Einführung in unseren Vorschlag zur paradigmatischen Grundlegung einer Politischen Ökonomie, die institutionelle Probleme wie die oben beschriebenen von vorneherein systematisch miterfassen kann, gibt es hier in Form einer Vortragsreihe.

Eine Einführung in die vergleichende Geschichte der Institution „Staat“ gibt Francis Fukuyama in diesen Vorträgen.

Wie transnationale Konzerne Nationalstaaten in Standort- und Steuersekungskonkurrenz und ein ‚race to the bottom‘ zwingen und was dagegen auf internationaler Ebene getan werden kann, analysiert dieser Band hervorragend.